【ECサイトのSEO対策】理想は3クリック以内!SEOを意識したディレクトリ構造とは?

- 2025.05.12

- EC

ECサイトを運用する際、ディレクトリ構造を意識せずページを作成している担当者も多いのではないでしょうか?Webサイトのページやファイルの配置を階層的に整理する仕組みであるディレクトリ構造は、SEOにもユーザー体験にも大きな影響を与える重要な要素です。

わかりやすく整理されたディレクトリ構造は検索エンジンに評価されやすく、ユーザーにも情報が届きやすくなります。

ECサイトのSEO対策についての全10回連載の第3回目となる本記事では、SEOに強くユーザーにもやさしいディレクトリ構造を設計するための具体的なポイントをわかりやすく解説します。ECサイトでディレクトリ構造を最適化し、自社ブランドの信頼性向上・売上拡大につなげましょう。

ディレクトリ構造とは

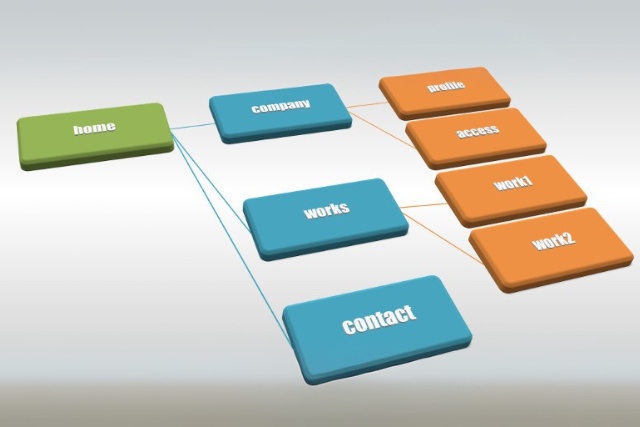

ディレクトリ構造とは、Webサイトにおける各ページやファイルの配置を階層的に整理する仕組みです。Webサイトのディレクトリ構造は以下のように、階層が深くなるにつれて具体的な内容へと展開されます。

- 第一階層(トップページ)

- 第二階層(カテゴリページ)

- 第三階層(詳細ページ)

ディレクトリ構造を適切に設計すれば、ユーザーが自分の求める情報へ素早くアクセスできるようになります。また、検索エンジンにとっても、明確なディレクトリ構造はサイト全体の内容を理解しやすくし、SEOにおいて有利になります。しかし、一度構築したディレクトリ構造を後から変更することは、URLの変更やリダイレクトの対応が必要になるため、困難な場合が多いです。そのため、初期段階でサイト全体の設計方針や将来的な拡張性を考慮し、慎重に設計しましょう。

SEOにおいてディレクトリ構造が必要な理由

SEOにおいて、ディレクトリ構造は非常に重要な役割を果たします。適切なディレクトリ構造を設計すれば、ユーザーの利便性が向上して検索エンジンのクローラーがサイトを効率的に巡回できるようになるためです。

また、わかりやすいディレクトリ構造を構築すれば、ページの分類や整理がしやすくなり、サイトの管理や更新も容易になります。その結果、SEO対策全体の効果を高めることは可能です。以下では、ディレクトリ構造がSEOにおいて重要である理由を3つに分けて詳しく解説します。

ユーザビリティが向上する

ディレクトリ構造を整えれば、ユーザーが目的の情報にスムーズにアクセスできるようになります。例えば、トップページからカテゴリページ、詳細ページへと階層的に整理された構造はユーザーにとって直感的で理解しやすいものです。

上記のようにわかりやすいディレクトリ構造を構築すれば、ユーザーがサイト内で迷子になることを防ぎ、目的の情報へ迅速にたどり着けるようにサポートします。また、明確なディレクトリ構造は、後述するパンくずリストの設置を容易にし、ユーザーが現在のページの位置を把握しやすくなる点もメリットです。結果として、ユーザーのストレスが軽減されてサイトの滞在時間や再訪率の向上が期待できます。

クローラリビティが向上する

ディレクトリ構造が整備されていると、検索エンジンのクローラーがサイト内を効率的に巡回しやすくなるというメリットがあります。クローラーとは、Webサイトを巡回して情報を収集するロボットであり、ディレクトリ構造をもとに各ページの情報を理解してインデックスに登録する作業を行っています。

明確な階層構造を持つサイトであれば、クローラーはページの関連性や重要度を把握しやすくなり、結果として新しいコンテンツや更新情報が迅速に検索エンジンに認識されるようになります。逆に、ディレクトリ構造が複雑で整理されていない場合、クローラーがページを見逃す可能性が高まり、重要なページがインデックスされないというリスクが高いです。

サイト管理がしやすく、対策しやすくなる

ディレクトリ構造を明確にすれば、サイトの管理や更新が容易になります。例えば、新しいページを追加する際に「どのディレクトリに配置すべきか」が明確であれば、作業をスムーズに進められます。また、既存のページを更新する際にも目的のファイルを迅速に見つけられ、作業効率が向上する点もメリットです。

さらに、ディレクトリ構造が整理されているとアクセス解析やSEO対策の効果測定も行いやすくなります。例えば、特定のカテゴリのパフォーマンスを分析する際にディレクトリ単位でのデータ抽出が可能となるため、より的確な対策を講じることができます。

SEOに適切なディレクトリ構造のするためのポイント

SEOにおいて適切なディレクトリ構造を設計するためには、検索エンジンの評価を高めてユーザーの利便性を向上させる必要があります。以下では、SEOに適したディレクトリ構造を実現するためのポイントを解説します。

ツリー構造で設計する

ディレクトリ構造は、トップページを起点にカテゴリやサブカテゴリが枝分かれしていくツリー構造で設計することが推奨されています。ツリー構造を採用することで、関連するコンテンツを整理しやすくなり、ユーザーが目的の情報にたどり着きやすくなります。

また、検索エンジンのクローラーもサイトの構造を理解しやすくなり、インデックスの効率も向上します。例えば、ECサイトで「/mens/shirts/cottonshirts/」のように「大→中→小」の順序でカテゴリの階層を重ねると、テーマごとの関連性を明確にクローラーへ示せます。

階層は4階層までを目指す

SEOの観点からはディレクトリ構造の階層を深くしすぎず、第4階層以内に収めることを目指しましょう。一般的に、トップページから目的のページに3クリック以内で到達できる構造が理想とされています。

また、階層を最小限でシンプルにすれば、検索エンジンのクローラーがサイトを巡回しやすくなるだけでなくユーザーの利便性も向上します。たとえば、「/category/subcategory/item/」のような構造であれば、トップページから3クリックで目的のページに到達可能です。ただし、サイトの規模や内容によっては階層が深くならざるを得ない場合もあるため、内部リンク(※)やパンくずリストを活用するなどの工夫が必要です。

※内部リンクとは同一サイト内ページへのリンクのこと

URL(パーマリンク)をわかりやすいもので設定する

URL関わるディレクトリ名やパーマリンク(URLのうちドメインを除いた箇所)は、ユーザーと検索エンジンの双方にとって理解しやすいものに設定する必要があります。具体的には、ページの内容を示す英単語を使用して単語間はハイフン(-)で区切ると効果的です。例えば、SEOに関する記事の場合は「/seo-tips/」のようなURLが望ましいです。

一方で、日本語のディレクトリ名を使用するとURLがエンコードされて複雑になり、ユーザーにとって読みづらくなるため避けましょう。また、検索エンジンも英語のURLを好む傾向があるため、英単語を使用するとSEO効果も期待できます。

パンくずリストを設定する

ディレクトリ構造をユーザーに視覚的に示すために、パンくずリストの設置が効果的です。パンくずリストとは、ユーザーが現在閲覧しているページの位置を階層的に表示するナビゲーションの一種です。パンくずリストは、通常「トップ>カテゴリ>サブカテゴリ>現在のページ」のように表示されます。

パンくずリストでユーザーは自身の位置を把握しやすくなり、上位の階層へも簡単に移動できるため、Webサイトの使いやすさが向上します。また、パンくずリストは内部リンクとして機能し、クローラーがWebサイトの構造を理解しやすくなるためSEOにも好影響を与えます。さらに、構造化データを用いてパンくずリストをマークアップすれば、検索結果にリッチスニペット(※)として表示される可能性が高まってクリック率向上が期待できます。

※リッチスニペットとは、強調スニペットとも呼ばれ、検索結果上部にユーザーの検索意図に応じて適したページの情報の一部が表示される仕組みのこと

最適なディレクトリ構造でSEOもユーザー評価もあげましょう

最適なディレクトリ構造は、SEO効果を高めるだけでなくユーザーが情報を探しやすくなる点が大きなメリットです。サイト内をスムーズに回遊できれば、ユーザー体験が向上して結果的にサイトへの評価も高まります。

特に、ECサイトなどでは商品が見つけやすくなると販売機会の損失を防ぐことにもつながります。また、検索エンジンのクローラーにも構造が伝わりやすく、インデックス効率もあがります。本記事で紹介したポイントを参考に、自社サイトのディレクトリ構造を今一度見直してみましょう。