ヤッホーブルーイングが「ぞっこん度」で見出す、ファンとの絆の深め方―「よなよなエール」コミュニティマーケティング戦略対談【前編】

- 2025.07.14

- 特集

「よなよなエール」をはじめ個性豊かなクラフトビールを展開するヤッホーブルーイング。「ビールに味を!人生に幸せを!」とミッションに掲げ、日本のクラフトビール市場に変革をもたらす同社の大きな特徴は、独自のファン化施策にあります。今回は株式会社ヤッホーブルーイング よなよなピースラボUnit(顧客調査/顧客体験デザイン)Unit Director・佐藤潤氏を迎え、スマイルエックス合同会社代表/日本オムニチャネル協会フェロー・大西理氏との対談を実施。前編では、ファンとの絆が強まったきっかけや独自の指標「ぞっこん度」、LTV向上の秘訣について語っていただきました。

後編「体験から共感、そして共創へ。ヤッホーブルーイングが描くファンとの関係性づくり―「よなよなエール」コミュニティマーケティング戦略対談」はこちら

「よなよなエール」の熱量高いファンはいかにして生まれたか

ロイヤリティ向上に向けて縦横無尽に活躍する「縁の下の力持ち」

――まずは、自己紹介をお願いします。

佐藤潤氏(以下、佐藤):2012年にヤッホーブルーイングに入社し、一貫してBtoC事業に関わってきました。最初の4年間はEC事業に携わり、その後はファンイベント専任チームを立ち上げて約3年間運営しました。現在は主に顧客調査を担当し、ロイヤリティが高まるポイントを解像度高く把握するよう努めています。情報を元に施策の方向性を設計する、「縁の下の力持ち」的なポジションです。

大西理氏(以下、大西):私はカタログ通販企業でEC事業の立ち上げを担当したのをきっかけに、デジタルマーケティング全般に携わるようになりました。その後、様々な業種・業界でECやマーケティングを軸に、コミュニケーション、ブランディング、CRM領域のマネジメントなど幅広い分野での経験を積んでまいりました。

現在はこれらの経験を活かし、EC・マーケティング領域における課題整理や事業支援、チーム育成などの企業支援に携わっています。佐藤さんとの出会いは3、4年前。私が食品と飲料のECに関するビジネスコミュニティのイベントを主催したときでした。1回目から参加してくださっていたので、今回対談ができて嬉しいです。

「最後の販路」と見定めて始めたECが、ファンとの絆を作った

大西:ヤッホーブルーイングは強固なファンコミュニティを形成しているように見受けられます。そのあたりの経緯についてお聞かせいただけますか?

佐藤:コミュニティといっても、明確にコミュニティ内外の線引きをするようなプラットフォームをつくっているわけではありません。Facebook上には10年ほど前から「よなよなコミュニティ」がありますが、弊社が意図して管理しているというよりは、自然発生的にお客様が投稿してくださっている状態です。

製品づくりやプロモーション、ファンイベントなど、どの活動にも共通しているのは「お客様起点で考える」姿勢です。どうしたら喜んでいただけるかと考えて打った施策一つひとつの積み重ねが、結果としてファンコミュニティにつながっているのかもしれません。

原点にあるのはEC事業です。1997年の創業当初はスーパーやコンビニでの販売が好調でしたが、地ビールブームの終焉とともに店頭での取扱いが減少してしまったのです。そこで2004年に、最後の販路として選んだのがECでした。

再び製品を届けられるようになった際、全国のお客様から「また買えるようになって嬉しい」「応援している」といった励ましの声が届き、再起の原動力になりました。

大西:直販ECを始めたことで、お客様とのダイレクトなコミュニケーションが可能になった。それがコミュニティ的なつながりの原点ということでしょうか。

佐藤:その通りです。直接お客様とつながることで、私たちが本気で取り組んでいる「ビールに味を!人生に幸せを!」というミッションに共感してくださる方が増えました。組織が大きくなってからも、「お客様中心」というスタンスが弊社のDNAとして根づいています。

「1回しか買っていないけれどブランドが大好き」を捉えるために

大西:ヤッホーブルーイングにとっての「ファン」を定義づけるとしたら、どのようになりますか。

佐藤:私自身は、一度でも私たちの製品に関心を持って購入してくださった方は、ファンと呼びたいと思っています。ビールという製品の特性上、アルコールを大量に飲めない方や、嗜好品にそれほどお金をかけられない方もいます。それでも、よなよなエールを好きでいてくださる方はいるので、購入金額によってファン度を測るというようなやり方は、私たちの価値観に合わないな、と思うのです。

大西:それは大事な視点ですね。大量に購入したからといってブランドに対して特別な愛着を持っているとは限らないですし、「たった1回しか買っていないけれど、ブランドが大好き」というケースもあります。購入しなくても来店回数が多い、サイトに頻繁に訪れるといった行動も「気になっている」サインと捉えられる。必ずしも「購入金額=ロイヤリティ」と測ってしまうのは危険です。

佐藤:ECを伸ばしていくためには、明確なデータ分析やセグメント設計も必要でしょう。しかし会社としては、「どれだけ想いを寄せてくださっているか」という視点で捉えていくことが、今後ますます重要になると考えています。

ぞっこん度が映す、コアファン化までの道のり

ロイヤリティ高い顧客は「よなよなエールを選んでいる自分が好き」に進化する

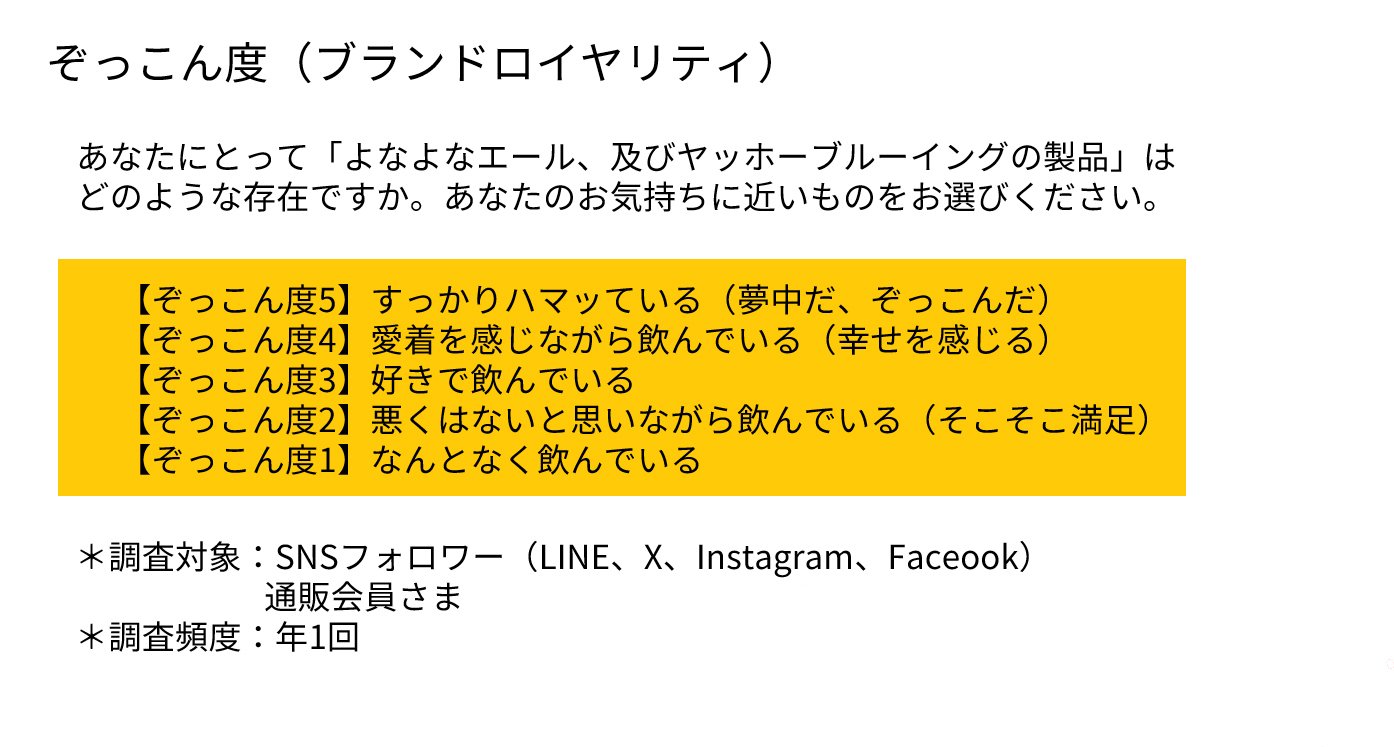

大西:ヤッホーブルーイングといえば、お客様のブランド・製品への「愛情」を定量的に捉える「ぞっこん度」という指標が有名です。どうやって計測しているのですか。

佐藤:年に1回、公式LINEの登録者とEC利用者を対象にロイヤリティ調査を行っています。ご自分で「ぞっこん度」を「 1 なんとなく飲んでいる」~「5 すっかりハマっている」の5段階から選んでいただき、回答結果にデモグラフィック情報(属性)を紐づけて分析しています。

大西:なるほど。調査ではどんなことが読み取れるのでしょうか。

佐藤:約15,000件にのぼる回答から「ぞっこん度」とLTVの傾向を分析すると、最も低い「ぞっこん度 1」を選んだ方の中には、LINEで情報を受け取ってはいるものの飲用経験がない方も多くいらっしゃることが分かりました。「興味はあるが購入には至っていない」層が可視化されたのです。

また全体的な傾向として、ロイヤリティの高さと購買金額には一定の相関関係があることも分かっています。したがって、購買を増やすためには、「好きになってもらうこと」を最優先にすべきだと結論づけました。

ぞっこん度が低い段階では、「デザインが良い」「他製品と比較して美味しい」などのスペック評価が主となります。クラフトビールが300円前後で手軽に飲めることはコスパがいいと受け止めてくださる方もいます。

ぞっこん度が高まってくると、次第に「自分へのご褒美として飲むビール」という位置づけになったり、「よなよなエールを選んでいると自己肯定感が上がる」など情緒的価値と紐づいてきたりする傾向があるのです。

大西:金額だけでも、購入頻度だけでも測れない。ファンの定義とは複合的なものですね。

1回の購入がやがてクラフトビール全体への興味に変わる

大西:店頭で購入する層とECでしか買わない層など、セグメントはとれているのですか。

佐藤:大まかにとれています。ただ、ぞっこん度の調査結果は個人単位でのデータとの紐付けは行われていません。今後は、顧客ごとにぞっこん度などの属性ラベルを付与し、よりパーソナライズされた顧客コミュニケーションや施策につなげたいと考えています。

大西:自社ECでの直販ならば、ロイヤリティ属性を個人に付与することも技術的には可能でしょう。ただ、例えばマイページに自分の「ぞっこん度」が表示されるような仕組みが本当にヤッホーブルーイングらしいのか、というのはとことん考えるほうが良いですね。

佐藤:そうですね。調査を継続しながら、最適解を探っていきたいと思います。

顧客のロイヤリティと購買チャネルの関係性をみていくと、ぞっこん度が低い層は主に店頭で購入し、中間くらいの層では、ECと店頭を併用する傾向が出てきます。そしてぞっこん度が高い層になるとEC中心の購買行動に移行し、定期便の購入、ファンイベントへの参加も増えます。

大西:ファン度が上がるにしたがって、シングルチャネルからオムニチャネルに移行する傾向があるのですね。

佐藤:おっしゃる通りです。ファンの方々の中には、SNS公式アカウントをフォローしたり、公式のビアレストランを訪れたりしてクラフトビールの楽しさに目覚め、EC利用につながる方が一定数いらっしゃいます。

大西:そこでさらにLTVの高いお客様になっていくのかもしれませんね。アパレル業界を例にとると、LTV向上の鍵はブランドやカテゴリを横断的に購入すること。御社の場合も同様に、限られた銘柄との出会いからスタートし、ECで製品ラインナップに触れる機会が増えて購入の幅が広がった結果、ぞっこん度が上がりLTVが高まっていくのではないでしょうか。

佐藤:余談ですが、ファンの方々の中にはサブスクリプションサービスをあえて卒業される方もいます。「よなよなエールの中でお気に入りのビールが定まったから」というのがその理由。サブスク継続だけを指標にしていては見えない、一段階上の楽しみ方です。

また、他社の製品にも興味を持つ方も増えています。国内のさまざまなブルワリーのビールを楽しみつつ、「やっぱりよなよなエールがいいよね」と感じてもらえることが理想です。

大西:確かに、LTVが上がればクラフトビール全体が好きになっていくでしょうね。他を試して「やっぱりよなよなエールが好き」と戻ってくるのは、絶対的な信頼の証でもあります。

佐藤:日本のクラフトビールは、現在ビール市場でのシェアが全体の1〜2%程度と非常に小さいのですが、世界では人生を豊かにする文化の一部として浸透しています。ヤッホーブルーイングでも多様なスタイルのビールを開発していますが、市場の拡大を牽引するためには、業界全体で手を取り合って盛り上げていくことが不可欠だと考えています。

インタビュイー紹介

株式会社ヤッホーブルーイング

よなよなピースラボUnit

(顧客調査/顧客体験デザイン)

Unit Director

佐藤潤さん

スマイルエックス合同会社CEO

日本オムニチャネル協会フェロー

大西理さん

後編「体験から共感、そして共創へ。ヤッホーブルーイングが描くファンとの関係性づくり―「よなよなエール」コミュニティマーケティング戦略対談」はこちら